~「渋滞のバリ」に地下鉄!?観光客も現地の人も気になるその中身とは~

「え、バリ島に地下鉄できるの!?」

そう思った方、多いのではないでしょうか?

インドネシアの人気観光地、バリ島。美しいビーチやスピリチュアルな寺院、独特の文化が魅力ですが…実は「交通渋滞がひどい」という声が昔から絶えません。特に観光客が集まるクタやスミニャック、ヌサドゥアエリアでは、タクシーでもGrabでも、ちょっと移動するだけで大渋滞に巻き込まれるのが日常茶飯事。

そんな中で2024年9月に発表されたのが、バリ島初の地下鉄「MRT」建設プロジェクト!

完成すれば、空港と観光エリアが地下鉄でつながり、「バリ渋滞」のイメージがガラッと変わるかも?と話題になっています。

でも正直、

「ほんとに完成するの…?」

「どこを通るの?旅行者に便利なの?」

「自然や文化への影響は?」

といった疑問や不安もあると思います。

この記事では、そんな声に寄り添いながら、バリ島MRTの全貌をわかりやすく解説していきます。

完成予定のルート、観光への影響、技術的なポイント、そして気になる“あの疑問”にも丁寧に答えていきますので、これからバリ旅行を考えている人も、すでにバリが大好きな人も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

それでは、さっそくバリの未来に続く地下鉄MRTの旅、はじまりです!

- 🌴 バリ島:楽園の誕生と観光大国への道

- 🚦 バリ島の“交通地獄”:オーバーツーリズムの影

- 🚇「バリ都市地下鉄」とは?巨大プロジェクトの全貌

- 💰 誰が払う?誰が作る?プロジェクトの資金と関係者

- ⚠️ 地元からの懸念と批判

- 🤔 地元住民 VS 投資家:このプロジェクトは誰のため?

- 📝 まとめ:地下鉄はバリを救うか?壊すか?

🌴 バリ島:楽園の誕生と観光大国への道

🧺 バリの素朴な過去:農業中心の静かな島

現在のバリ島からは想像もつかないかもしれませんが、かつてのバリは外国人観光客などほとんど訪れない、静かでのどかな農業の島でした。

豊かな水源と肥沃な土地を活かして稲作が盛んに行われ、村の中心にはヒンドゥー寺院があり、地域社会と信仰が密接に結びついた暮らしが営まれていました。

道路は未整備で、交通手段といえば自転車や徒歩が中心。

経済的には決して豊かとは言えませんでしたが、島民たちは土地と文化に根ざした生活に誇りを持っていました。

✈️ 60年代の転機:国際化と空港の整備

そんなバリに大きな変化が訪れたのが1960年代後半。

インドネシアの第2代大統領・スハルト政権が誕生し、それまで比較的閉ざされていたインドネシアが西側諸国に対して門戸を開き始めました。

この時期に外国資本が流入し始め、国家としての観光振興政策も動き出します。

とりわけバリ島においては、空港の近代化が大きなターニングポイントとなりました。

ングラ・ライ国際空港の拡張工事が進み、アジア・オーストラリア・ヨーロッパなど各国からの直行便が増加。

バリは徐々に「アクセスのよい南国の島」として注目を集めるようになります。

📈 急成長する観光産業とその代償

こうした国際化を背景に、1980年代から2000年代にかけてバリの観光産業は爆発的な成長を遂げます。

チャングー、クタ、スミニャック、ヌサドゥアなどのビーチエリアには高級リゾートホテルが次々と建設され、ヨガリトリートやサーフィンの聖地としても人気が高まりました。

バリの自然や精神性に惹かれた世界中の旅行者がこの島を訪れ、リピーターも急増していきます。

観光がもたらした恩恵は確かにありました。多くの雇用が生まれ、現地経済は活性化しました。

しかしその一方で、寺院が壊されてリゾート開発が進んだり、地元住民の土地が買い取られたりするなど、「文化的・環境的コスト」も表面化していきます。

さらに、観光客の増加に対して道路や公共交通、ゴミ処理、水資源などのインフラは追いついておらず、次第に“楽園の限界”が囁かれるようになりました。

🚦 バリ島の“交通地獄”:オーバーツーリズムの影

📊 観光客数は年々増加、インフラは限界

バリ島は今や、世界中から年間何百万人もの観光客が押し寄せるグローバルな観光ハブです。

2024年1月〜9月の外国人観光客数は470万人超。これは前年同期比で約20%増加という驚異的な伸びです。

しかし、こうした“観光バブル”とは裏腹に、バリのインフラは明らかに時代遅れ。

道路網、水道、電力、ゴミ処理、公共交通… どれも急激な人口増(観光客含む)に対応しきれていません。

最も顕著な問題が「交通渋滞」です。

もはや日常的に「マヒ状態」と言えるほどで、移動に1時間以上かかるケースも珍しくありません。

🚗 主要エリアの交通渋滞:クタ・スミニャック・チャングー・ヌサドゥア

渋滞が特に深刻なのは、観光の中心地である以下の地域です:

- クタ(Kuta):ビーチ、ショッピングモール、空港が集中。交通量も最大級。

- スミニャック(Seminyak):高級ヴィラやカフェ、ブティックが立ち並ぶトレンディなエリア。

- チャングー(Canggu):インフルエンサー御用達の街。サーファーやデジタルノマドが集まり、人口密度は右肩上がり。

- ヌサドゥア(Nusa Dua):リゾートホテルが集まる高級エリア。大型バスが頻繁に出入り。

これらの地域では、道幅が非常に狭いうえに、歩道がほぼ存在しないため、車とバイクが混在しながらノロノロと進む状態が常態化しています。

特に朝夕のラッシュ時、空港周辺や主要交差点では完全に動かなくなることも。

📱 配車アプリが主流?機能しない公共交通

現地にはバスやミニバス(バモ)といった公共交通も存在しますが、

・路線が分かりにくい

・本数が少ない

・時間が読めない

という問題があり、観光客にとっては“使いにくい”のが現実です。

そのため、現地で主流となっているのは配車アプリ(GrabやGojek)です。

アプリでバイクタクシーや車を呼ぶスタイルは便利ですが、

渋滞そのものを解消する手段にはなっていないという根本的な課題が残ります。

また、一部地域ではローカルの運転手との摩擦からGrab/Gojekの利用が制限されるケースもあり、アクセス面の不便さがさらに増しています。

こうした背景があるからこそ、「地下鉄構想」が注目されているわけですが、果たしてそれは本当に解決策となり得るのか——

次は、その構想の詳細を見ていきましょう。

🚇「バリ都市地下鉄」とは?巨大プロジェクトの全貌

観光大国バリが今、かつてない規模の交通インフラプロジェクトに着手しようとしています。

それが「バリ都市地下鉄(Bali Urban Subway)」。

慢性的な交通渋滞を抜本的に解決し、観光と地域の“両立”を目指すこの構想には、地元・政府・海外企業など多くのステークホルダーが関与しています。

※MRTとは、Mass Rapid Transit(地下鉄・大量高速輸送機関)

🛤 概要:総延長60km、4路線のメトロ

この地下鉄プロジェクトの基本設計は以下の通りです:

- 総延長:約60km

- 路線数:4路線(すべて都市圏南部〜中部をカバー)

- 総工費:200億米ドル(約3兆円)

- 運営:インドネシア民間企業 + 中国国営企業CRCC(中国鉄建)

- 政府資金:ゼロ(完全民間投資)

これまで“観光と車頼り”だったバリの都市交通を、メトロ網で結ぶというのは、まさに島の交通革命とも言えるでしょう。

🗺 路線ごとの詳細:空港から観光地を網羅

4つの路線は、いずれも空港や人気観光地・居住エリアを効率的に繋ぐように設計されています:

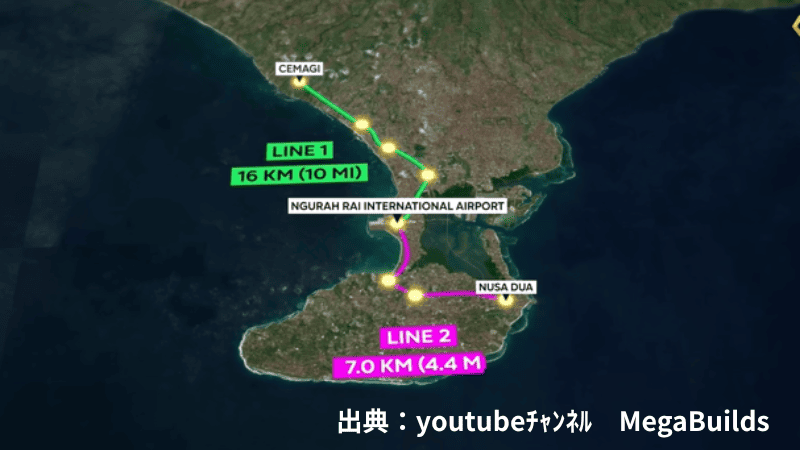

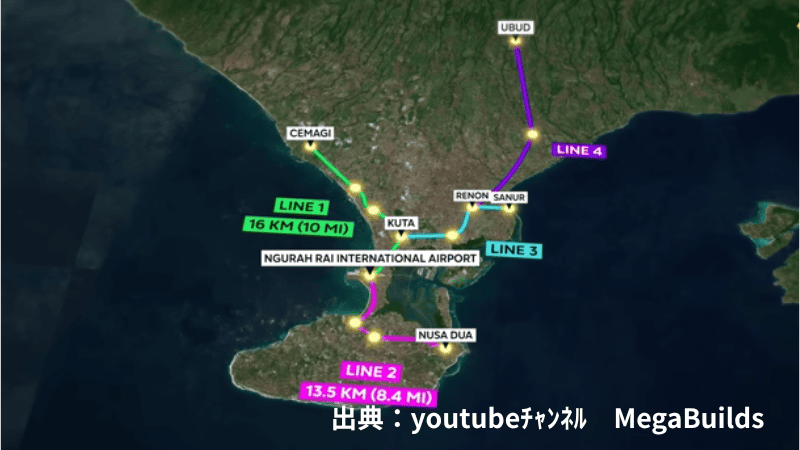

🚈 ライン1(空港〜チャングー)

- 総距離:約16km

- 西部のサーフィン&カフェエリア「チャングー」方面へ

- 空港から直接、人気観光スポットへアクセス可能

🚈 ライン2(空港〜ヌサドゥア)

- 総距離:約12km

- 高級リゾートが立ち並ぶ「ヌサドゥア」をカバー

- 観光客・ビジネス渡航者向けの“玄関ルート”

🚈 ライン3(クタ〜サヌール)

- リゾート+ローカルの中間地点「サヌール」まで延伸

- クタ中心部から東側への移動が大幅に効率化される予定

🚈 ライン4(レノン〜ウブド)

- バリ文化の中心「ウブド」方面へ

- 現在はアクセスが不便なエリアだけに、観光&地元住民の期待が大きい路線

🏗 フェーズ1:2028年完成予定、2031年までに2路線完了へ

地下鉄整備は段階的に進められ、以下のようなフェーズに分かれています:

- フェーズ1(ライン1)

- 2024年9月:地鎮祭・着工式が実施(バリ州知事も出席)

- 2025年4月〜:トンネル掘削開始(深さ30m)

- 2028年完成予定

- フェーズ2(ライン2)

- 2025年着工見込み

- 2031年完成を目指す

その後のライン3・4については、資金調達や需要調査の進捗次第でスケジュールが決定される予定です。

この地下鉄構想は、単なる“移動手段”にとどまらず、バリ島の未来そのものを左右する巨大な社会インフラ計画です。

しかし、実現にはさまざまな課題と不安も存在しています。

💰 誰が払う?誰が作る?プロジェクトの資金と関係者

バリ島初となる大規模な都市型地下鉄プロジェクト。

その壮大な構想の裏で、多くの人が疑問に思っているのは——

「この莫大な費用、いったい誰が払うの?」という点です。

答えは驚くべきもので、そして議論を呼んでいます。

💸 総工費200億ドル、政府資金ゼロ

このプロジェクトの推定総工費はなんと200億米ドル(約3兆円)。

比較として、ハワイの鉄道プロジェクトは110億ドル、ジャカルタのMRTは約15億ドルとされており、スケールの大きさは桁違いです。

それにもかかわらず——

インドネシア中央政府や地方政府はこのプロジェクトに一切出資しない方針を明言しています。

つまり、「完全民間投資」による建設。

一見すると“税金が使われない”メリットに聞こえますが、裏を返せばすべて投資家のリターン前提で設計されているということでもあります。

🏗 中国国営企業+インドネシア企業による建設

プロジェクトの主な施工・運営を担うのは以下の企業体です:

- 中国鉄建(CRCC)

中国の巨大国有インフラ企業。中国国内外で高速鉄道や地下鉄の建設実績が多数あり、技術力・資金力ともに世界トップクラス。 - インドネシア国内企業コンソーシアム

土地取得や現地調整、建設サポートを担う。観光関連・不動産関連企業が中心。

この「中・イン連携体制」は、プロジェクト推進力として期待される一方で、

「中国にバリが乗っ取られるのでは?」というような地元の不安も少なくありません。

🎫 無料乗車と観光客向けパスの予定価格

資金が民間持ちとはいえ、地下鉄が利用者にとって“高嶺の花”では意味がありません。

そのため運営側は次のような料金方針を打ち出しています:

- 地元住民は無料、もしくは極めて低価格に

→ 教育や通勤の足として活用されることを想定 - 観光客にはパス制を導入

→ 1週間パス:35〜40ドル(約5,000〜6,000円)を想定

→ 6両編成/1両あたり40人乗り、10分間隔で運行予定

この価格設定は、観光客にとっては現地タクシーよりも割安な“観光用移動手段”となる可能性があります。

地下鉄という近代インフラが、島の交通と経済の未来をどう形作るのか。

その答えは、この「誰が払って、誰が得をするか」という設計思想にかかっているのかもしれません。

⚠️ 地元からの懸念と批判

「バリ都市地下鉄(Bali Urban Subway)」は、インフラ革命ともいえる野心的な計画です。

しかし、誰もが歓迎しているわけではありません。

島の住民や一部の専門家、環境保護団体からは、多くの懸念と批判の声が上がっています。

では具体的に、どんな問題が指摘されているのでしょうか?

❓ 実現性への疑問:調査不足と資金不足

まず根本的な課題として、多くの人が疑問視しているのはプロジェクトの実現可能性です。

- フィジビリティスタディ(実現性調査)が不十分

→ 地下鉄網の需要予測・地盤調査・環境影響評価などの詳細がほとんど公開されていません。 - 全路線分の資金調達が未定

→ フェーズ1・2は着工予定だが、後続の路線については投資元が未確保。

このことから、専門家の間でも「完成までたどり着けるのか?」「政治的なパフォーマンスに終わるのでは?」という声が出ています。

🚉 “観光客のための地下鉄”という印象

このプロジェクトが誰のために作られているのか、という点にも不満があります。

- 多くの駅が観光地や空港、高級リゾート周辺に集中

- 島の中心部や農村部にはアクセスしない

- 地元住民よりも「観光客優先」と見られている

そのため、住民からは

「また観光のための開発か」

「観光業だけに偏った政策では意味がない」

といった冷めた見方もあります。

🛕 文化破壊・アイデンティティ喪失への不安

バリ島は、独自のヒンドゥー文化と伝統を色濃く残す地域です。

道路沿いや村の中心には寺院が並び、宗教儀式も日常の一部となっています。

その中に、巨大な地下鉄網を建設することは:

- 神聖な土地の掘削

- 文化的景観の損壊

- 地域コミュニティの変質

につながる可能性があります。

ある地元住民はこう語ります:

「私たちはこの島をずっと守ってきた。だけど、いまは島が別のものに変わっていくようで不安だ。」

🏢 中国企業とジェントリフィケーション問題

建設を主導するのは中国の国有企業CRCC。

そのことが、バリ内外で波紋を広げています。

- 「中国に支配されるのでは?」という警戒感

- 建設により地価や物価が上昇し、地元住民が排除されるリスク

- 観光開発の名のもとに“ジェントリフィケーション”(文化的排除)が進む可能性

都市開発が進めば、地域が“お金のある観光客のための場所”になり、

結果的に地元の庶民が住めなくなる事態も懸念されています。

🌋 地震リスク:安全対策は万全か?

バリ島は、地震多発地帯「環太平洋火山帯」に位置しています。

にもかかわらず、現時点で地下鉄の耐震構造や災害対策の情報はほとんど公開されていません。

- 地震時の避難ルートは?

- 洪水・津波・噴火への対応は?

- バリ特有の土壌条件に適応した構造設計は?

ジャカルタMRTは「マグニチュード8にも耐える設計」とされていますが、バリではそれすら明言されていないのが現状です。

🔚 地元の声を無視してはならない

地下鉄建設は、たしかにバリ島の“未来”に向けた挑戦です。

しかし、その未来が「誰のための未来か」を見失えば、

文化や人の暮らしを損ねる危険もあります。

島の声に耳を傾けながら、観光と共存できる交通計画が実現されることを、多くの人が願っています。

🤔 地元住民 VS 投資家:このプロジェクトは誰のため?

バリ都市地下鉄計画は、地元住民と投資家の間で大きなギャップを生んでいます。

このプロジェクトは「誰のために」存在しているのでしょうか?

👷♂️ 雇用機会は?バリ人の声

政府と建設関係者は、地下鉄建設による新たな雇用機会を強調しています。

特に建設やメンテナンス、運営関連の仕事は、地元バリ人に優先的に提供される予定です。

しかし、現地では懐疑的な声も少なくありません:

- 「本当に地元の人が優先されるのか?」

- 「専門技術が必要なポジションは外国人が占めるのでは?」

- 「観光客のための施設に地元が振り回されるだけでは?」

こうした疑念は、中国企業の参画や完全民間資本の構造と深く関係しています。

🌴 “楽園”の価値と経済発展のバランスとは

バリ島は「楽園」として世界中の観光客を魅了していますが、観光業の急成長は環境破壊や文化の摩耗をもたらしてきました。

地下鉄による交通改善は確かに必要ですが、

経済発展とバリ独自の文化・自然資源の保全をどう両立させるかは、非常に難しい課題です。

住民の中にはこう考える人もいます:

「豊かになるのは良いけど、それは島の魂を失ってからでは遅い」

📝 まとめ:地下鉄はバリを救うか?壊すか?

バリ都市地下鉄は、慢性的な交通渋滞や観光客の移動手段不足を解決する可能性を秘めています。

しかし同時に、文化的・社会的な摩擦や環境への負荷も懸念されます。

- 交通問題の解決策として期待される一方

- 地元住民の暮らしや文化を守る視点も必要

- 完全民間投資による収益性優先の運営はリスクも伴う

未来のバリ島は、この巨大プロジェクトをどう取り込み、

観光と地元コミュニティが共に繁栄する「持続可能な楽園」を築けるのかにかかっています。

あなたはどう考えますか?

バリの未来に向けて、交通インフラの整備は不可欠ですが、

「文化を守りながら進むべき」派ですか?

それとも「経済発展を最優先すべき」派ですか?

ぜひコメントやSNSであなたの意見をシェアしてください。

最後まで読んでくれてありがとう。

次の記事でお会いしましょう。

またねー。💛